三维基因组结构与表观遗传修饰是调控基因表达的重要机制,其动态变化与发育、细胞命运决定及癌症等疾病的发生密切相关。测序技术与固定细胞荧光原位杂交(Fluorescence in situ hybridization, FISH)等方法极大推动了三维基因组互作的研究,但这些方法多依赖固定样本,难以反映染色质在活细胞中的实时动态变化。实现基因组在活细胞内的时空可视化是理解基因调控动态的关键。现有基于CRISPR-Cas系统的活细胞成像技术虽能靶向内源基因序列,但在非重复序列标记、多位点同时成像及原代细胞应用方面仍存在灵敏度不足、系统复杂度高等难点。

2025年11月6日,清华大学生命科学学院王海峰课题组、颉伟课题组与中国科学院生物物理研究所方显杨课题组在《自然·生物技术》(Nature Biotechnology)期刊在线发表题为 “基于CRISPR的活细胞成像研究非重复基因位点的染色质动态及增强子互作”(CRISPR live-cell imaging reveals chromatin dynamics and enhancer interactions at multiple non-repetitive loci)的研究论文。该研究创新性地将CRISPR技术与拓展遗传密码技术相结合,研发出新型活细胞多色DNA成像技术——CRISPR PRO-LiveFISH(Pooled gRNAs with Orthogonal bases LiveFISH),实现了在活细胞中对非重复DNA序列的高灵敏度、多通道实时成像,并探索了表观修饰、增强子互作与染色质动态之间的调控规律。

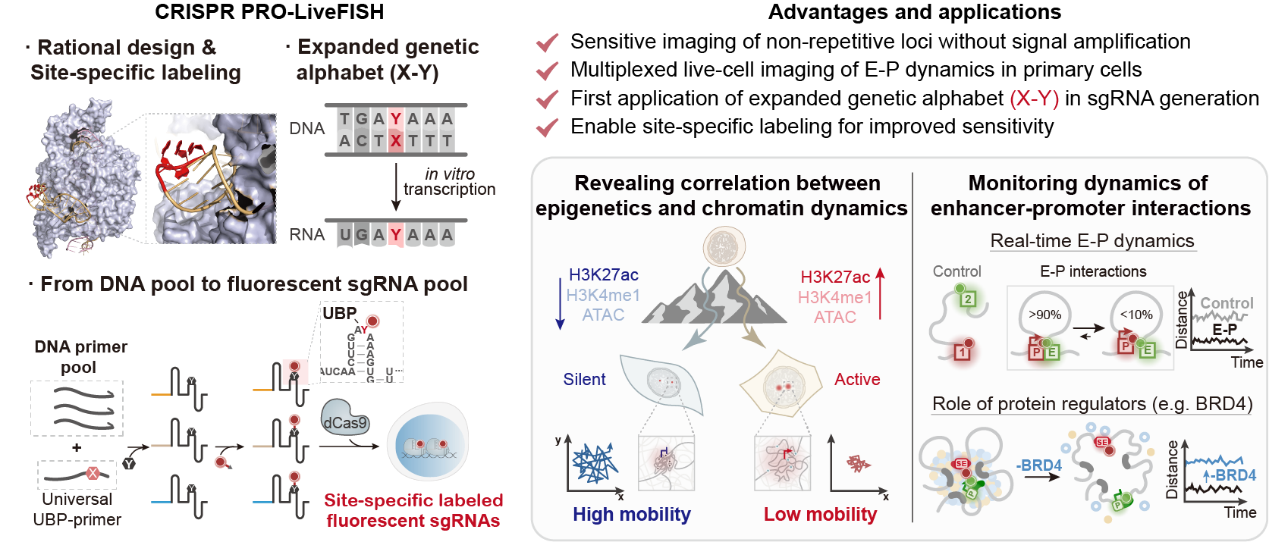

研究团队在此前CRISPR LiveFISH技术的基础上进行了系统性升级,首次在CRISPR系统的引导RNA(sgRNA)标记中引入拓展遗传字母表中的正交非天然碱基对(unnatural base pairs, UBPs),结合Cas9/sgRNA结构指导的理性设计,实现了位点特异性的sgRNA荧光标记,显著提升了染色质活细胞成像的灵敏度和信噪比。PRO-LiveFISH可同时实现多达6个基因位点的多色动态观测,在无需信号放大的情况下,仅使用约10条sgRNA可有效标记非重复基因位点,适用于包括原代细胞在内的多种细胞类型。

图1:CRISPR PRO-LiveFISH 的设计策略及应用

利用PRO-LiveFISH技术,研究团队成功实现了活细胞内多基因位点的动态观测,系统探索了表观修饰和染色质互作相关的动态调控规律。首先,通过比较不同细胞状态、不同细胞类型中同一基因位点的运动行为,发现染色质运动状态与其表观修饰水平密切相关:活跃的组蛋白修饰(如乙酰化)常伴随着受限的位点运动,而乙酰化水平下降则伴随更高的位点动态。通过对特定增强子及其靶基因进行同步动态标记,研究发现它们在动态运动中依然能保持持续的空间邻近,说明这一基因位点的增强子-启动子(E-P)互作在时空维度上具有相对稳定性。最后,通过对超级增强子及其靶基因的追踪,发现转录共激活因子BRD4在维持此类三维互作中发挥关键作用。当BRD4活性受到抑制时,超级增强子及其靶基因的空间距离显著增加,表明了相应的三维互作的解离。这些发现从动态视角阐释了转录共激活因子BRD4对三维基因组的调控机制。

综上, CRISPR PRO-LiveFISH通过结合拓展遗传字母技术与sgRNA理性设计,为动态三维基因组研究提供了灵活高效的活细胞多色成像平台。该技术不仅适用于非重复DNA序列的动态标记,也可应用于原代细胞增强子-启动子互作的标记。 借助该工具,研究团队探索了染色质动态与表观遗传之间的相互关联、解析了增强子-启动子互作的时空特性,并阐释了转录共激活因子BRD4在维持超级增强子三维互作中的关键作用,从而深化了对表观调控和三维基因组时空动态调控机制的理解。

清华大学生命科学学院王海峰研究员、颉伟教授以及中科院生物物理所方显杨研究员是本文的共同通讯作者。清华大学2019级博士生刘美铄、2022级博士生黄可韵和2020级博士生张杰(已毕业)为共同第一作者。西湖大学于洪涛教授、戚树涛研究员,清华大学博士后杜振海(现中科院分子细胞科学卓越创新中心研究员),以及清华大学2019级博士生胡梁俊(已毕业)、2021级博士生李青阳、2022级博士生王新铭、2021级博士生顾卜铭、2023级博士生唐昊、2021级博士生马宇等对研究做出重要贡献。研究工作得到农业农村部项目、国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项、北京市自然科学基金、清华—北大生命科学联合中心、疑难重症及罕见病全国重点实验室自主研究课题、清华大学自主科研计划、本源公益基金、新基石科学基金等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41587-025-02887-3